Click to adjust the size of the image or text.

Contents-Texts are mostly in image form. It's best viewed on a PC, not on mobile.ARTIST STATEMENT ︎ updated periodically(2025年 10月 12日)

︎︎︎︎︎︎︎︎︎

In my history, sexual identity has not been a part of self-formation but a fundamental pillar that sustains existence itself. I have always been wounded by it, and I grew up through that pain. Erotic love — which can overturn or distort someone’s entire world — exerts an influence that stands above the human. Its force operates in the ambiguous zones that cross all boundaries, where sexuality, in its constant complexity and instability, seeps into the air around us, empowered by affect. This is why I question what is considered normal, and why I foreground the body to compose its narratives through a queer lens.

The body is a relation, a plaza, a soul, a prison, a shell, and a discarded skin. Therefore, it is the world itself. I explore the body—the human form in particular—not through scientific inquiry or anatomical observation of skin, muscles, hands, feet, or organs. Instead, I fragment its 解題 (haeje, or conceptual unraveling) and pursue representations that deviate from tradition, asking- “What allows sculpture to exist as sculpture?” Through loosely bound materials, fragile knots, and amorphous forms, I visualize a state of unfixedness, revealing the fluidity and instability of both body and identity.

The narratives, contents, and linguistic currents of these forms often arise from what feels like my diaries: my nails, my mother, my habits and gaze, my reflection, my becoming, my figures, and my point of view. This may appear as an excess of narcissism or self-absorption, yet I believe such expressions allow me to leave the deepest marks on the world I understand—on the communities that hold me, and the societies that have drifted away.

Ultimately, for me, art functions both as an attempt to dismantle the heterosexual discourse of society and as a personal record of Life is too stubborn to bend, too strong to break

︎︎︎︎︎︎︎︎︎

나의 역사에서, 성 정체성은 자기 형성의 일부가 아닌 존재를 떠받치는 근본적인 기둥이었다. 나는 언제나 그것으로부터 상처 받았고,많이 아파하며 컸기에.

이렇듯 누구의 세계를 완전히 뒤집어 놓을 수도, 뒤틀어 놓을 수도 있는 성애적 사랑; 그것이 존재에게 작용하는 영향은 인간보다 위에 있다. 그 힘은 모든 경계를 넘나드는 모호한 지대에서 작동하며, 그곳에서 섹슈얼리티는 끊임없는 복잡하고 불안정한 움직임으로 정동을 권력 삼아 우리 주변의 공기 중에 (언제나)스며 있다. 이는 내가 ‘정상(正常)’에 대한 의문을 바탕으로 ‘신체’를 앞세워 그 서사를 퀴어적으로 배치하려는 이유이기도 하다.

신체는 관계이자 광장이자 영혼이고, 감옥이자 껍데기이자 허물이다. 그래서 세상이다. 하여 나는 신체-몸, 그 중에서도 주로 인체에 대해 탐구한다. 하지만 나는 그것을 피부와 근육, 손과 발, 몸통과 장기 등의 과학적인 수사나 육체 분석적인 관찰로 접근하지 않는다. 나는 그것의 해제를 파편화 시키고 전통성을 빗겨간 재현을 실행하며 ‘조각을 조각으로 성립시키는 것은 무엇인가?’라는 의문 등으로 불완전하게 연결된 재료와 느슨한 매듭, 비정형적 조형 구성을 취한다. 이로써 나는 작업에서 ‘고정되지 않음’이라는 상태를 시각화하여 신체와 정체성의 유동성 그리고 불안정성을 은유적으로 드러낸다. 그리고 그 조형의 서사와 내용, 언어의 흐름, 그것의 요람과 묘비들은 주로 나의 일기와 같은, 나의 손톱, 나의 어머니, 나의 버릇과 시선들, 나의 모습, 나의 형성, 나의 인물과 나의 시점과도 같은 것들에서 비롯된다. 이는 어쩌면 작가로서의 지나친 나르시시즘적 태도 혹은 자기 과잉으로 비춰 질 수 있지만 나는 이러한 표현이야말로 내가 이해하고 있는 주변과 세상, 나를 품은 집단과 멀어진 사회들에 대해 가장 짙은 말들을 남길 수 있다고 생각하고 있다. 결과적으로 미술은, 나에게 사회의 이성애적 담론을 해체하는 시도인 동시에 “파괴되지 못하는 끈덕진 삶(일기에서 발췌)”에 대한 개인의 기록으로도 기능하는 것이다.

_________

They are all women (2025)

_________

단상(고맙고 미안해서) (2025)

![]()

_________

아주 긴 꿈을 꾸었어(I had a very long dream) (번역 Translated by 류다연, 디자인 SQM) (2025)

![]()

![]()

_________

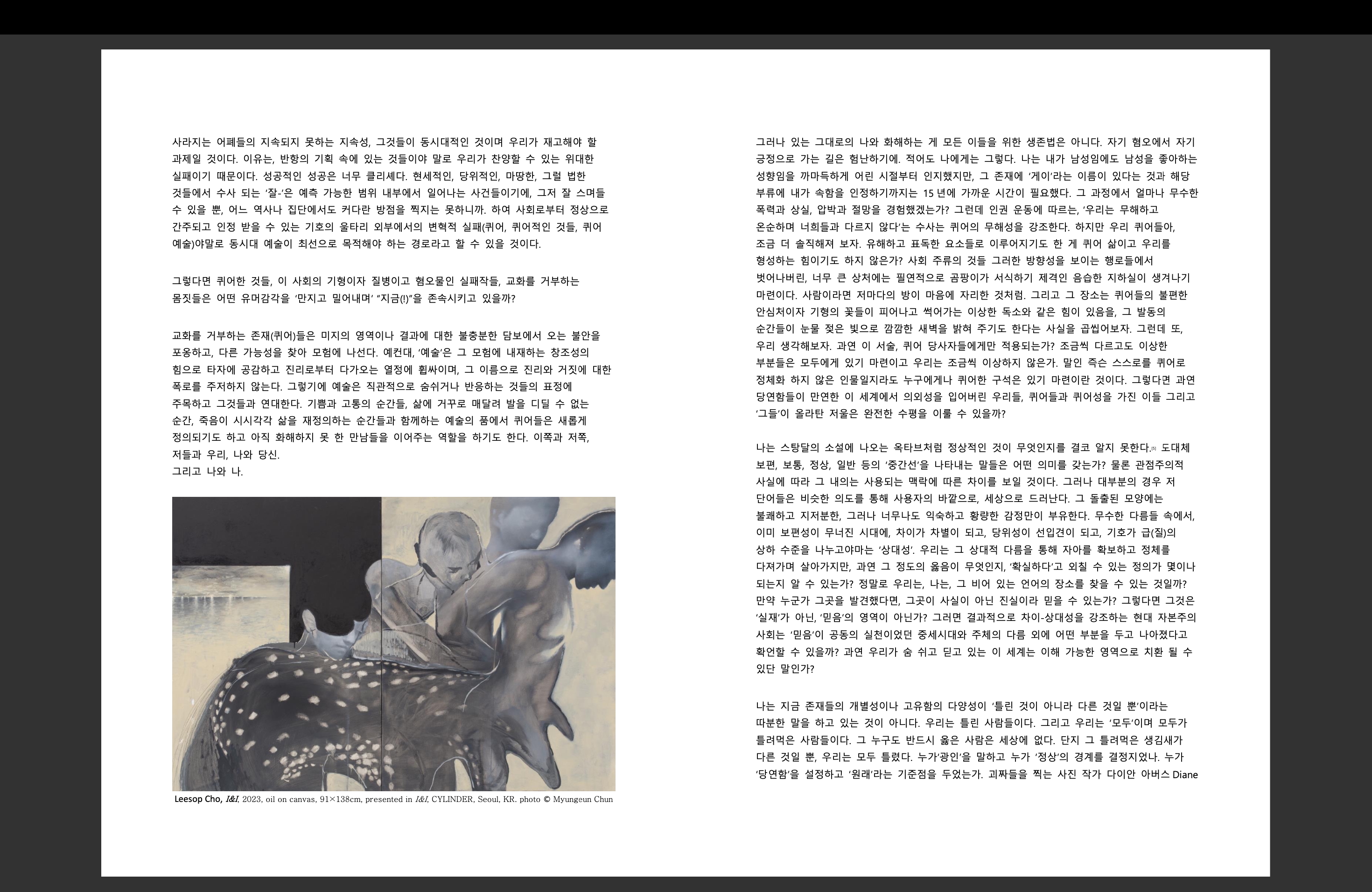

실패한 유머: 가엾은 게이 (2024)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

_________

사랑은 연민이다 (2024)

![]()

![]()

_________

BOMA 인터뷰 (2021)

https://www.boma-reflects.me/post/interview-by-cho-leesop-boma-인터뷰-를-가장한-글쓰기

(이 인터뷰는 한국예술종합학교 미술원 창작 레지던시의 후원으로 이루어졌습니다.)

_________

나의... 정원 (2019)

![]()

_________

믿니? (2019)

_________

사물, 추동과 방해 (2018)

_________

(과제 ‘사건 글쓰기’) (2018)

![]()

![]()

![]()

_________

(과제 ‘작업 - 노동’) (2018)

![]()

![]()

_________

(과제 ‘이반일리치의 죽음 감상문’) (2017)

![]()